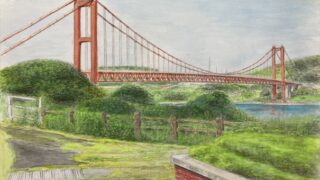

【水彩画120作目】京都・清水寺を描く|三重塔と舞台を包む雨の静けさと懸造りの美 (F10)

雨にけぶる清水寺の全景を描く

2025年5月24日、京都・清水寺。

その日は朝から雨が静かに降り続いていました。

滋賀から京都へと続いた旅の最終日、私は阿弥陀堂から奥の院、そして舞台を巡り、

最後に境内を振り返る位置に立ちました。

目の前には、雨にけぶる三重塔と懸造りの舞台。

東山の緑に溶け込むように、朱と木の色がしっとりと濡れて輝いていました。

今回の【水彩画120作目】は、京都・清水寺シリーズの第3章。

雨に包まれた清水寺の全体像を、一枚の水彩画としてまとめ上げた作品です。

三重塔と懸造りの舞台——清水寺を象徴する二つの姿

清水寺を訪れた人がまず心を奪われるのが、三重塔の朱色と舞台の壮麗な木組み。

この二つが並んで見える光景こそが、まさに「清水寺の象徴」といえるでしょう。

三重塔の朱は、古来より“生命と再生”を意味し、

雨の中ではその鮮やかさが少し沈み、深みのある赤に変わります。

水彩では、多種の色を少量混ぜ、濡れた木肌の重さを表現しました。

舞台を支える懸造りは、無数の柱が組み上がる奇跡の建築。

下から見上げるとまるで木の森が空に向かって伸びているようです。

その複雑な構造を描くとき、私は線を「建築として」ではなく、

「呼吸する木」として捉えました。

筆に水を多く含ませ、線を重ねすぎず、木の“柔らかさ”を残す——

それが雨の清水寺を描くときの最大のポイントです。

雨がつくる「静けさの色」

この作品で最も描きたかったのは、“静けさ”そのものでした。

雨の京都は音が少なく、すべての音が遠くに吸い込まれていくようです。

舞台を歩く人の足音も、傘に当たる雨音も、どこか優しい。

その「音のない世界」をどう水彩で表すか。

私は彩度を抑え、灰青のグラデーションを全体に流すことで、

光が拡散する雨の日特有の空気を描きました。

筆を止めて眺めると、にじみが自然に空気を作っていく。

水彩ならではの“偶然の美”が、雨の透明感を表現してくれました。

塔の背後には霧も若干漂い、舞台の下には緑の苔が湿り、

人々の傘の色だけが小さなアクセントとして浮かび上がります。

それは、静寂の中に息づく「人の存在の優しさ」です。

懸造りに宿る祈りの建築美

清水寺の懸造りは、単なる構造技術ではなく「祈りの建築」です。

崖の上に立つ舞台は、人が自然の力を畏れ、同時に寄り添ってきた証。

木と木が交差し、支え合いながら成り立つその形は、

まるで人と人のつながりそのもののように感じられます。

今回シリーズ絵では、舞台下の柱の一本一本が暗いながらも丁寧に描き込む努力をしました。

濡れた木肌には年月の重みが刻まれ、どの柱も静かに空を支えています。

水彩の透明感を活かしながら、

「見える部分」と「見えない支え」の両方を表現することで、

懸造りの真の魅力を伝えたかったのです。

四部作としての清水寺シリーズ

今回の第120作目は、清水寺シリーズ全4部作のうちの第3章にあたります。

第118作目:阿弥陀堂から奥の院へ向かう途中、雨に霞む舞台を描く

第119作目:京の街並みを望む舞台、雨の中に浮かぶ懸造りの姿

第120作目(本作):三重塔と舞台の全体像、清水寺という存在の全貌を描く

第121作目(予告):正面から描く「新緑に包まれた清水の舞台」

雨が紡ぐ静けさの3作品に続き、次回は初夏の光に包まれた清水の舞台を描く予定です。

同じ場所を異なる角度と季節で描くことで、

清水寺という建築が持つ「永続と変化の美」を伝えたいと考えています。

旅と創作のつながり

旅の中で描くということは、風景と心の対話でもあります。

その瞬間の空気、雨の匂い、肌に触れる湿り気——

それらを絵筆を通して形にすることで、記憶が“癒し”へと変わります。

清水寺を描くたびに感じるのは、

「自然と建築が調和した時間の中に、人の祈りが生きている」ということ。

それは、見ているだけで心が落ち着く“静の美”です。

Makuro11.comでは、こうした旅の風景を通して

「趣味を通して感じる癒し」をこれからも発信していきます。

関連リンク・次回予告

👉 あわせて読みたい

京都の雨旅をまとめた記事もぜひご覧ください。

👉【2025年春最新】京都・清水寺・伏見稲荷・京都御所を巡る雨の旅写真その3/3|写真64枚で巡る感動ルート&交通・御朱印ガイド – 松藏七代 癒しの情報

次回は、同シリーズ4枚目となる第121作目|新緑に包まれた清水の舞台を公開予定です。

🌿【京都・清水寺シリーズ】

下記は前作119、118作目のリンクになります。

【清水寺シリーズ第二弾・第119作目】雨に煙る「清水の舞台」の側面美|釘不使用の懸造り架構が織りなす構造美を水彩で描く – 松藏七代 癒しの情報

🎨【第118作目】京都・清水寺を描く|雨に濡れる懸造りの美と木の温もりを水彩で表現した旅の記憶 – 松藏七代 癒しの情報