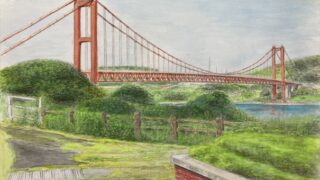

【第119作目】雨に濡れる「清水の舞台」の側面を描く|巨大な木組みと京の街並みが織りなす空間美を水彩で表現 (F10)

雨の京都で出会った懸造りの美|清水寺を描く水彩画第119作目

2025年5月24日、滋賀・彦根や延暦寺で晴天に恵まれた旅の翌日、京都はしっとりと雨に包まれていました。そんな雨の京都で、私は数十年ぶりに清水寺を訪れました。今回の水彩画シリーズでは、清水寺の象徴とも言える「懸造り(かけづくり)」の構造美をテーマに、さまざまな角度から描いています。

第118作目では阿弥陀堂から奥の院へ向かう途中の情景を描きましたが、第119作目ではさらに奥へ進み、京の街並みを望む清水の舞台を切り取った一枚です。

雨に濡れた木の質感、霧に包まれた街並み、そして崖の上にそびえる懸造りの迫力を、水彩ならではの柔らかなタッチで表現しました。

懸造り(かけづくり)とは?|清水寺の建築美

懸造りとは、急斜面や崖地に建てられた木造建築の構造様式で、無数の柱を組み合わせて地面から舞台を支える技法です。清水寺の舞台はその代表例で、13メートル以上の高さから京都の街を一望できる絶景スポットとして知られています。

この構造は、単なる建築技術を超えた「自然との調和」を体現したもの。雨の日には木材がしっとりと濡れ、色彩が深まり、舞台の存在感が一層際立ちます。今回の作品では、その「濡れた木の温もり」と「空気の層の美しさ」を意識して描きました。

構図へのこだわりと制作意図

今回の絵は、阿弥陀堂から奥の院へ進み、さらに奥へ進んだ場所からの視点です。

舞台の下からの構図も検討しましたが、雨のため断念。その代わり、舞台の高さと街並みの広がりを強調するアングルに仕上げました。

水彩画ならではのにじみと透明感を活かし、雨に濡れた木の質感や遠景に霞む京の街並みを柔らかく描写。旅の記憶がそのまま絵に染み込んだような一枚となりました。

第二弾の主題:舞台側面から見る懸造りの迫力

清水寺シリーズの第2幕として描いた本作では、「舞台の側面」あるいは「やや引いた位置」からの構図を採用。

前回は屋根や檜皮葺の質感を中心に描きましたが、今回は懸造りの構造そのものに焦点を当てています。

垂直の「柱」と水平の「貫(ぬき)」が織りなす幾何学的な格子構造が、遠近法によって立体的に収束していく様子を描きました。単なる建築構造を超えた、自然と一体化した日本の美学を感じ取っていただけると思います。

日本最古の免震構造 ― 釘を使わない木組みの技

清水寺の懸造りは、「釘を一本も使わない」木組み構造で知られています。

柱と貫を「継ぎ手」で組み合わせ、「楔(くさび)」で締め付けることで強度を高めています。木材の弾力性を活かし、地震の揺れを吸収するこの仕組みは、現代の免震構造にも通じるものです。

この格子状の架構が、舞台の床(約410枚の桧板)を支え、清水寺の長い歴史を今に伝えています。

濡れることで深まるケヤキの質感

舞台に使われているケヤキ(欅)は、堅牢で狂いが少ないため大型建築に最適な木材です。

雨に濡れると、木肌は深い茶褐色に変わり、年輪が際立ちます。

水彩画では、暖色と寒色を微妙に混ぜ合わせ、「濡れ色」の奥行きを再現しました。

単なる茶色ではない、湿気と時間を感じる木の生命感を表現しています。

水彩画に込めた思い

絵を描くという行為は、旅の記憶をもう一度味わうこと。

雨に濡れた清水寺の舞台を描きながら、私はその場にもう一度立っているような感覚になりました。

木の温もり、雨の静けさ、街並みの広がり――それらをキャンバスに閉じ込めた今回の一枚。

ぜひ、皆さんにもその空気感を感じていただけたら嬉しいです。

おわりに:清水寺シリーズ、次なる視点へ

清水寺シリーズ第2弾、第119作目「京の街並みを望む清水の舞台」は、懸造りの構造美と、雨がもたらす深遠な情景を描き出した作品となりました。

この旅で撮影した写真と、実際に肌で感じた雨の京都の湿り気や木の温もりを、一枚のキャンバスに凝縮させる作業は、私にとって尽きることのない探求です。

清水寺の懸造りは、描けば描くほど、その構造的な知恵と美しさの深みに気づかされます。このシリーズはまだ終わりません。次回作では、また違ったアングル、違った時間の清水寺の姿をお届けできるよう、筆を進めてまいります。

ぜひ、前回アップロードした記事も併せてご覧いただき、今回の作品の立体的な魅力をご堪能ください。

関連リンク・次回予告

京都の雨旅をまとめた記事もぜひご覧ください。

👉【2025年春最新】京都・清水寺・伏見稲荷・京都御所を巡る雨の旅写真その3/3|写真64枚で巡る感動ルート&交通・御朱印ガイド – 松藏七代 癒しの情報

次回は、同シリーズ3枚目となる雨の清水寺を望む|三重塔と舞台の全景に描く懸造りの美と静寂

を公開予定です。

ちょっとした見方によって異なる印象になる、その変化もあわせてお楽しみください。

下記は前作118作目のリンクになります。

🎨【第118作目】京都・清水寺を描く|雨に濡れる懸造りの美と木の温もりを水彩で表現した旅の記憶 – 松藏七代 癒しの情報