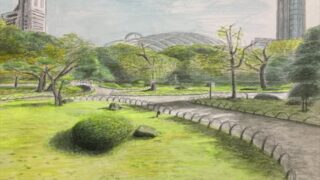

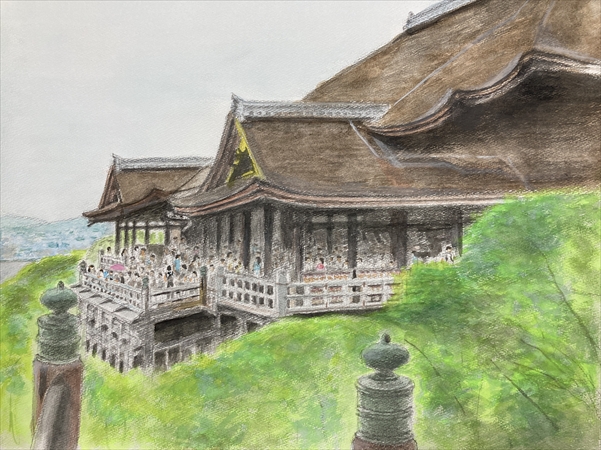

【水彩画118作目】京都・清水寺の舞台を描く|雨の日に浮かぶ懸造りの静寂と旅の記憶(F10)

雨の京都を描くという体験

旅先で雨に出会うと、景色は一瞬にして別の表情を見せてくれます。

2025年5月、滋賀・彦根、比叡山延暦寺と巡ったあと、私は京都・清水寺を訪れました。

数十年ぶりの再訪でしたが、この日は朝からしっとりとした雨模様。観光日和とは言えない空の下、木造建築が雨に濡れて深い色を帯び、まるで時間がゆっくりと流れるようでした。

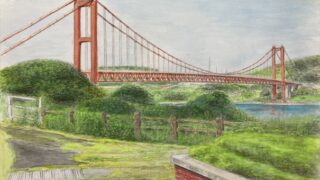

今回ご紹介する【水彩画118作目】は、阿弥陀堂から奥の院に向かう途中に見た清水の舞台。人々の傘が彩る情景を含め、雨の日ならではの「静の美」を描いた作品です。

懸造り(かけづくり)の構造美に魅せられて

清水寺の最大の特徴といえば、「懸造り」と呼ばれる建築様式です。

急斜面の上に、長い柱を組み合わせて支えられた舞台。その姿は、まさに木造建築の極致ともいえる見事な造形です。

今回描いた角度は、阿弥陀堂を背にして少し奥へ進んだ地点から。正面の舞台を見下ろすように見える位置で、建物全体が緑に包まれながらも堂々とした存在感を放っていました。

雨に濡れた檜皮葺の屋根は光を柔らかく反射し、柱のひとつひとつが深い焦げ茶に沈むような陰影を見せます。

人々の傘が並ぶ舞台の上では、外国からの旅行者や着物姿の女性たちが、しっとりとした空気を楽しむように佇んでいました。

晴天の清水寺も美しいですが、雨の日の静けさは格別です。

木が呼吸しているような湿り気と、山の緑が香るような空気の中で、私は改めて「絵に描きたい京都」を感じました。

雨の日に描く水彩の難しさと魅力

雨の風景を描くとき、最も大切なのは「空気の湿度」を感じさせることです。

水彩画の持つにじみと透明感を活かし、建物の硬さよりも、空気全体のやわらかさを表現することを意識しました。

まず、屋根の質感を出すために複数の茶系を重ね、湿った檜皮のグラデーションを丁寧に描きます。

柱や手すりは単調な線ではなく、筆に水を多く含ませて柔らかくぼかし、木の温かみを残しました。

そして手前の緑は、透明水彩ならではの「滲ませ」と「重ね塗り」を繰り返すことで、雨に濡れて深く沈んだ葉の質感を表現しています。

この清水寺シリーズでは、同じ寺院を異なる角度・光・天候で4枚描くことにしました。

それぞれに異なる表情があり、1枚目(今回の作品)は「雨の清水寺」、2枚目以降は仮称「京の街並みを望む清水の舞台」「三重塔と本堂(舞台)」「新緑に包まれた清水の舞台」と続く予定です。

旅の中で出会った一瞬の光景を、色と水で封じ込める——それが私の水彩旅の醍醐味です。

旅の記憶としての京都

清水寺を訪れるたびに思うのは、「人と自然が共にある場所」だということです。

木造建築が山の斜面に溶け込み、季節の移ろいとともに姿を変える。

その中で、人々が祈りを捧げ、写真を撮り、静かに眺める——その営みがまるでひとつの風景画のように感じられます。

今回の旅では、滋賀から京都へと続く道中で、さまざまな風景をスケッチしました。

彦根城の石垣、延暦寺の参道、比叡山から望む琵琶湖の青。

それらの記憶がすべて、この清水寺の一枚に織り込まれています。

雨音とともに感じた静寂は、筆を通して「癒し」として形を変え、見る人の心にも届くことを願っています。

旅と創作のつながり

旅の中で描くことは、単なる記録ではなく、感情の再生でもあります。

その瞬間の空気・音・香りが、筆を通して蘇る。

京都・清水寺は、私にとって“旅する画家”としての原点のような場所でもあります。

今後は、清水寺シリーズの残り3作を通して、見え方による建築美を描き分ける予定です。

旅先で得た感動を作品として残すことで、Makuro11.comを訪れる方々に「癒しと発見のひととき」を届けていきたいと思います。

関連リンク・次回予告

京都の雨旅をまとめた記事もぜひご覧ください。

👉【2025年春最新】京都・清水寺・伏見稲荷・京都御所を巡る雨の旅写真その3/3|写真64枚で巡る感動ルート&交通・御朱印ガイド – 松藏七代 癒しの情報

次回は、同シリーズ2枚目となる仮称「雨の清水の舞台」を公開予定です。

ちょっとした見方によって異なる印象になる、その変化もあわせてお楽しみください。

下記は前作116作目のリンクになります。