博多祇園山笠2025飾り山笠大特集|東流一番山笠から番外・櫛田神社まで63枚と解説+23枚追加

地元民間放送KBC九州朝日放送がテレビ・ラジオに加え「アサデス。アプリ」でも同時生配信を実施。全国の皆さまに追い山笠をお楽しみ頂けると思います。下記がURLになります。

https://kbc.co.jp/yamakasa/

2025年7月14日 21:30

残りの飾り山笠 九番山笠 福岡ドームを追加しました。 2025年7月11日

残りの舁き山笠 全追加しました。 2025年7月6日

はじめに

今年も大好評「博多祇園山笠2025完全ガイド|見どころ・歴史・アクセス・最新情報」を公開中!今年は飾り山笠も東流一番山笠から番外櫛田神社まで63枚の写真と丁寧な説明でご紹介します。7月2日に順次見学&撮影し、追って舁き山笠も追加予定です。

山順(飾り山笠の紹介順)が変わるワケ

-

流の輪番制:7流(大黒・東・西・土居・恵比須・千代・中洲)が毎年順番に一番山笠を務め、前年循環で順序が変わります。

-

特別事情での変動:祝い行事(例:博多祝い唄の時間調整)、天候・安全、流の事情などで山順が前後するケースもあります。

写真、飾り山笠の「表」と「見送り」の見分け方

飾り山笠は7月1日に御神入れをし、山笠に神様が入り御神体となるので、「表」は櫛田神社の方を向いていて、御札がついています。

「見送り」は表の裏側で、赭熊(しゃぐま)という棒の先にふわふわしたヤクの毛を長髪状にたらしたものと大弓を魔除けで飾っていて、神様を守っているそうです。飾り山で表には、合戦や武者もの、見送りにはテレビや童話などを題材にしたものが飾られる様です。

各写真には、表標題、見送り標題には題目と人形師の名前、追加分は舁き山笠と記載しています。

2025年飾り山笠全13+番外の写真と詳細解説

(各セクションを写真4〜複数枚+見出し・物語+人形師・撮影コメントで構成)

東流(一番山笠)

-

表:義士誓(ぎしのちかい)

- 見送り:同題材/解説付きプレート

「忠臣蔵」が題材です。忠臣蔵というと、仇討ちを思い浮かべると思いますが、今回「赤穂義士」に思いを馳せました。

「忠義」とは何なのでしょうか。仕えてきたお家を守りたい、お役に立ちたい、恩返しがしたい、そんな気持ちが土台だったのでしょう。「仕えてきた家」が、「博多の町」であり、「流」であり、「町内」ではないかと思います。これからも、「博多の町」・「流」で正しいと信じることに尽力して行きたいと思いますし、後身の山笠に携わる人たちが、「忠義」とは?と問いかけながら何が正しいのかを常に判断し、決断し続けてもらいたいたいと思います。

人形師:白水英章

- 舁き山笠「凛」:

三国志で有名な関羽を今年の題材にしました。関羽はもともと塾の先生で、腕の立つ武人で友人の張飛と義兄弟の契りを交わしていました。二人の約束は「いつかいい主人を見つけて、漢の復興のために戦おう」と云うことを。ある日、漢の皇室の血を継いでいるという劉備を発見。 劉備、関羽、張飛の三人は桃園で「我ら、同年同月同日に生まれずとも、同年同月同日に死なん」 と固く誓いました。曹操と主君・劉備が戦いをした時に、曹操は関羽を罠にはめて生け捕りにしました。何とか関羽の忠誠心を自分に向けさせたいと思い、あの手この手・・・・。関羽は「私の主君は兄者だけです。兄者の消息が知れたらすぐに駆けつけます。」と堂々と宣言。主君・劉備の消息知れるや、もらったものは全部おいて義兄弟のもとへ風のように去っていったそうです。関羽は別名、「美髭公」といい、とにかく髭が長く、朱面で常に顔が真っ赤で、目が鳳凰のようだったそうです。

人形師:白水英章

メインは博多祇園山笠2025完全ガイド|見どころ・歴史・アクセス・最新情報に記載の追い山ですが、追い山で使われる舁き山は、重さ約1トンで、これを26人から28人ほどで担ぎます。一人当たりの重量に換算すると、約36kgから38kgになります。一般的なみこしと比較すると、舁き山は非常に大きく重いことがわかります。

中洲流(二番山笠)

-

表:呑取日本号 (のみとりにほんごう

「

優れた黒田家臣団のひとり母里友信(太兵衛)は主君黒田長政の名代として福島正則邸での祝宴にて酩酊状態の福島正則に盛んに酒を薦められるが、失礼があってはと、酒豪として知られてはいたが友信は固辞し続けた。それに憤慨した正則は「黒田家の者は腑抜けばかり」と放言し、大杯になみなみと酒を注ぎ「それを呑みほせば、望む物を何でも与えよう」と言い、それに対して友信は一気に呑みほし正則が豊臣秀吉から拝領した名槍日本号を所望した。正則は渋々応じたが後に長政を介し返還を申してるが、友信は頑として聞き入れなかった。この事がきっかけとなり長政と正則は不仲となり、秀吉の命により仲直りの品として黒田長政より大水牛の兜、福島正則からは一ノ谷の兜が贈られた。

人形師:溝口堂央

- 見送り:鞍馬山剣術指南 (くらまやまけんじゅつしなん)

源義朝の子として生まれた牛若丸は、平治の乱により父を失い、母と別れ幼くして鞍馬山に預けられる。源氏再興の望みを秘めながら、寺で静かに成長を遂げる日々が始まった。鞍馬山では、深い森に棲む鞍馬天狗が現れ、牛若丸の並外れた素質を見抜き、剣術や兵法を指南する。天狗たちは夜な夜な修練の場を設け、飛ぶような身のこなしや、知恵と勇気を養う術を授け、後の義経の礎を築いた。

中洲流の町衆もまた、祭りや日々の営みの中で互いに競い、学び合い、成長を遂げていく。牛若丸の物語がそうした男衆の姿と重なるような山笠を製作したいと思います。

人形師:中村弘峰

- 舁き山笠:豪傑黒田節誉 (ごうけつくろだぶしのほまれ)

「酒は呑め呑め呑むならば 日の本一のこの槍を 呑み取るほどに呑むならば これぞ真の黒田武士」の有名な黒田節の一場面。主君、黒田長政の名代として粗相がないよう酒を断っていた母里友信(太兵衛)に、酩酊した福島正則が憤慨し黒田家に暴言を吐き、この大杯を呑みほしたなら好きな物を与えようと言い、痺れを切らした友信は、その大杯の酒を一気に呑みほした。天下の名槍日本号を所望し貰い受けた。翌日、正気に戻った正則は槍を返してくれるように頼んだが、友信はこれを頑として聞き入れなかった。

文禄・慶長の役の後、益富城(現嘉麻市)の城主となり、豪胆なエピソードが多いが、土木事業・交通の整備にも尽力した。

[人形師:溝口堂央]

三番山笠 西流 舁き山笠

- 洗濯日本致申候 (にっぽんをせんたくいたしもうしそうろう)

「幕末の風雲児 坂本龍馬」坂本龍馬は一八三五年土佐藩(高知県)にて郷士の五人兄弟の末っ子として生まれる。青年期は江戸の三大道場の一つである北辰一刀流の千葉道場で剣術に励み塾頭まで務めた。土佐に戻り尊王攘夷運動に参加するが疑問を感じた龍馬は、久坂玄瑞との出会いで志のある人々が立ち上がらなければならないと教えられ土佐藩からの脱藩を決意する。

幕臣の勝海舟の門下生となり勝の建言で設立した神戸海軍操練所に入所、そこで航海術などを学ぶ。薩摩藩の援助を受けて日本初の株式会社となる亀山社中を長崎に設立、薩摩や長州の交易を支援することで薩長同盟の締結に携わる。その後、土佐藩との関係を修復し援助を受けて海援隊となる。土佐藩船、夕顔丸の中で明治維新の礎となった新国家体制の基本方針である船中八策が作られ数か月後に新政府綱領八策を起草。

江戸幕府の自主的な政権放棄となる大政奉還を実現するも、その一か月後の一八六七年十一月十五日、京都で暗殺され三十三歳で生涯を閉じた。「日本を今一度洗濯致し申候」とは一八六三年に龍馬が姉の乙女に出した手紙の中で使われた表現で、長い幕藩体制で錆び付いた日本をもう一度洗濯して錆を洗い流し、新しい近代国家として再建したいという熱い思いが込められた言葉です。

近年の日本は長年続く政治不信また人口減少や技術革新の遅れ、経済の疲弊などにより国力が低下したと言われています。時代は違いますが今こそ、世界で活躍する日本を再建すべき時です。日本を今一度洗濯致しましょう。そのような意味も込めまして、この標題と致し申し候。

[人形師:西川直樹]

https://www.hakata-yamakasa.net/yamakasamap/category/nishi-nagare/

- 櫛田神社

- 櫛田神社 追い山見学 桟敷席

- 櫛田神社 追い山 スタート場所

四番山笠 千代流 舁き山笠

- 山姥母子絆 (やまんばおやこのきずな)

平安時代の伝説の怪童金太郎。かつて京から足柄山に入った八重桐という女性が山姥となり夢の中で赤い竜王と結ばれ身籠り、五月に真っ赤な男の子が産まれました。男の子は金太郎と名付けられ母は優しく子を見守り、子は母を慕って山の獣たちと元気に育っていきました。成長した金太郎は足柄山を訪れた都の武将源頼光に気に入られ家来となって京に上り、坂田金時と名乗りました。そして頼光四天王の一人となり鬼や賊を退治して多くの手柄を立てたと云われています。

山姥は昔から妖怪の鬼姿とも若く美しい母親とも云われています。この山笠人形では二つのイメージを大切にしています。どう変身するかはお楽しみに。

[人形師:川﨑修一]

https://www.hakata-yamakasa.net/yamakasamap/category/chiyo-nagare/

五番山笠 恵比寿流 舁き山笠

- 神前一扇起清風 (しんぜんのいっせん せいふうをおこす)

その武勲のみならず人格者としても名高い柳川藩藩主・立花宗茂。秀吉からも西国一の武将として称えられますが、関ヶ原の戦いでは秀吉への忠義から西軍に参加し改易されます。改易された大名で旧領に復帰できた大名は宗茂ただ一人ですが、それにはある言い伝えがあります。 江戸での仕官先でのこと、ある夜、牛頭天王(ごずてんのう)が夢に現れ、そのお守りを与えて「これを持って国に帰れ」と告げます。宗茂が扇子でそれを受けて拝領すると、また「扇は末広がりで縁起がよいのでこれを家紋とせよ」と告げます。程なくして夢での予言のとおり、宗茂は旧領・柳川を与えられ故郷への復帰を果たしました。その由縁で宗茂は、家紋を扇子の上に祇園守(ぎおんまもり)を載せた「柳川守(やながわまもり)」に改めたということです。神前にその一扇を以て奉った「柳川守」。宗茂のその前途には清風が湧き起ったことでしょう。※牛頭天王 … 祇園社・主祭神のスサノオノミコトの本地(ほんじ)※本地 … 神道の神々は様々な仏の化身であるという神仏習合における考え方

[人形師:人形司武平]

https://www.hakata-yamakasa.net/yamakasamap/category/ebisu-nagare/

六番山笠 土居流 舁き山笠

- 齊天大聖孫悟空 (せいてんたいせいそんごくう)

石から生まれた不思議な猿・孫悟空は、天界での乱暴により如来に五行山へと封じられる。その後、三蔵法師の弟子となり、猪八戒・沙悟浄ら仲間とともに天竺を目指す旅に出る。初めは荒々しく自分勝手だった悟空も、仲間や師の教えに揉まれ、幾多の困難を共に乗り越える中で成長していく。やがて経典を持ち帰るという偉業を成し遂げ、その功績により仏の位を授かるまでに至った。 今年の当番町・土居流西方寺前町は、浄土宗・西方寺の門前町。町内の男衆もまた、仲間や先輩と力を合わせながら、祭りの中で心を磨き成長していく。西遊記の物語を、そうした町の姿、そして、博多の人々と重なり合い、博多祇園山笠の人形として力強く表現したいと思います。

[人形師:中村弘峰]

https://www.hakata-yamakasa.net/yamakasamap/category/doi-nagare/

七番山笠 大黒流 舁き山笠

-

百雑碎(ひゃくざっさい)

いろんなもの、すべてのものを「木っ端微塵に打ち砕け」と喝破する禅語である。 打ち砕くのは心の中にあるもの。心の三毒、人間の五欲、毀誉褒貶から生じる 感情など思考を縛るすべてのものを打ち砕き、思い込みや雑念にとらわれることなく自らの足で立つ。

右往左往しない「ぶれない自己」をしっかり自覚することが気づきを養い、新たな自己の発見、そして更なる成長へ繋がるという意である。

[人形師:西山陽一]

https://www.hakata-yamakasa.net/yamakasamap/category/daikoku-nagare/

上川端通(八番山笠)(走る飾り山笠)

-

表:ヤマタノオロチ

高天原を天照大御神から追放されたスサノオは出雲の国の肥の川の上流、鳥髪の地に降り立った。川を遡ると老夫婦と若い娘が泣いています。訳を尋ねると、「私どもには八人の娘がいましたが、毎年山からヤマタノオロチがやってきては娘を一人ずつ食べ、今はクシナダヒメただ一人になりました。」老夫婦は国神でアシナヅチとテナヅチで今年もその時期になったので泣いているのでした。

アシナヅチによればオロチは一つの胴体に八つの頭と八つの尾、体中に檜や杉が生え、目は充血、八つの谷と八つの丘にまたがるほどの巨大さであるとのこと。

話を聞いたスサノオはクシナダヒメとの結婚を条件にオロチ退治を持ち掛け、承諾を得ました。スサノオは早速準備に取りかかり、先ずはクシナダヒメの安全を守るために爪型の櫛に変えて自分の髪にさしました。また強い酒を満たした八つの桶を置いて待ち構えていました。やがて凄まじい地響きと共にオロチが現れ八つの桶にそれぞれ頭を突っ込んですべての酒を飲み干してしまい、眠り込んでしまいました。スサノオは剣で切りかかり、オロチの身体を刻み始め刃が尾に達した時に中から見事な太刀が出てきました。スサノオはこの剣を天照大御神に献上しますが、これがのちに草薙の剣といわれ、皇室の三種の神器の一つとされることとなります。オロチを退治したスサノオはクシナダヒメと結婚します。

ヤマタノオロチ伝説の解釈は諸説ありますが、古代からたびたび氾濫をくりかえして恐れられた肥の川(斐伊川)がオロチの正体なのでは?と言われています。

人形師:田中勇

- 見送り:TVアニメ【推しの子】

この芸能界において、嘘は武器だ。

2023年に放送が開始され、全く新しい切り口で芸能界を描く衝撃作で一躍世界中で話題となったTVアニメ【推しの子】。そんな【推しの子】が来年2026年に待望の第三期の放送を迎えます。

天性の魅力で一世を風靡した伝説のアイドル「アイ」がストーカーに刺されて命を落とし、アイの双子の子供「アクア」はアイの事件の真犯人をみつけだすため、「ルビー」は亡き母のようなアイドルとなるため、それぞれ芸能界へと足を踏み入れていく物語です。

アクアとルビーは元天才子役の「有馬かな」、天才女優「黒川あかね」、人気ユーチューバーMEMちょ」など様々な人々と出会いながら芸能界を駆け上がっていき、アイが殺された真相へ近づいていきます。

そんな芸能界で輝く【推しの子】のキャラクターたちが「走る飾り山笠」八番山笠上川端通に登場し博多の街を彩ります。

人形師:田中勇

福岡ドーム(九番山笠)

- 表:鷹軍団唯一無二(たかぐんだん ゆいつむに)

個性あふれるプロフェッショナルスピリットを組み合わせれば可能性は無限大。

ソフトバンクホークス誕生20周年の今こそ全員の力を結集して、真のナンバー1へ。

誰もがチームに欠かせない大切な唯一無二のプロフェッショナルスピリットになろう。

[人形師:中野浩]

- 見送り:蒙古来(もうこきたる)

鎌倉時代、元寇と云う国家存亡の危機に直面した文永の役より今年で七百五十一年になります。

元の皇帝フビライハンの命令で、日本侵攻の為蒙古の大軍勢が博多湾に押し寄せますが、迎え撃った鎌倉武士の活躍と大風によりこの危機を乗り越えます。

七年後の弘安四年、今度は十倍の軍勢を率いて元の大船団が博多湾に押し寄せるが、日本側はこれに備えて築いていた石の防塁を利用して元の上陸を食い止め、武士たちは小舟で敵の大船に斬り込みをかけた。この奇襲の際、伊予水軍の大将の河野通有がどの船に敵の大将が乗っているか迷っていると、一羽の白鷺が矢を咥えて飛び立ち、一隻の船の上にその矢を落とした。通有はその船に乗り移り見事敵の大将を捕らえてゆうゆうと帰陣したという。

[人形師:川﨑修一]

博多駅商店連合会(十番山笠)

- 表:決戦立花山

立花山は、現在の福岡市東区、糟屋郡新宮町と久山町にまたがる標高三六七メートルの山で、戦国時代、その山頂にあった立花山城は博多の貿易利権をめぐって争奪戦が繰り広げられました。その中で立花宗茂が世に知られるようになったのが、立花山城の戦い(一五八六年)です。

当時、北部九州を支配していた大友氏が衰退し、代わって島津氏が九州統一へと邁進、残された大友氏の所領のひとつ筑前国を高橋紹運、戸次道雪という二人の名将が死守していました。 一五八一年、紹運の嫡男統虎は、道雪の娘、誾千代と結婚し、誾千代に代わって立花山城の城主戸次統虎(後の立花宗茂)となりました。 道雪は宗茂の器量に惚れ込んで婿養子に迎え入れたのですが、誾千代も、西国一美しい姫と言われ、薙刀や鉄砲などの武芸にも秀でていました。

一五八六年、ついに、島津義久率いる島津軍が侵攻し、紹運の護る岩屋城(太宰府市)を五万余の大軍で攻撃。半月耐えましたが、籠城兵は全員討死し、紹運は壮絶な最期を遂げます。その後、紹運の 次男統増の籠城する宝満城(太宰府市)も開城となりました。

最後に残ったのが宗茂と闇千代が護る立花山城です。島津軍は大軍で包囲し明け渡しを要求しましたが、宗茂は三千名の兵とともに籠城戦を決意。宗茂は巧みな駆け引きを用いて二十日間近く耐え抜きました。 その間に十万を超える豊臣秀吉の援軍が九州へ上陸、そのことを知った島津軍が包囲を解いて退却、宗茂はすぐさま追撃し、激戦の末に岩屋城、宝満城を奪い返しました。 武勲を立てた宗茂はその後、秀吉に「その忠義、鎮西一(九州一)、その豪勇、また鎮西一」と称えられ、二十一歳の若さで筑後国柳河十三万二千石の大名として取り立てられました。

人形師:田中勇

- 見送り:ワンピース

TNCテレビ西日本で毎週日曜日午後十一時十五分より絶賛放送中の大人気国民的アニメ「ワンピース」。一九九九年に放送を開始し、今年で二十六年目を迎えました。

時は大海賊時代。この世の全てを手に入れた男、海賊王 ゴールド・ロジャーが遺した「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を巡って、幾多の海賊たちが覇権を争っていました。 そんな海賊たちに憧れる一人の少年モンキー・D・ルフィは、命の恩人・赤髪海賊団の大頭・シャンクスから預かった麦わら帽子をトレードマークに、海賊王を目指して航海に出ます。

ルフィは旅の途中、幾多の事件に遭遇し、その度に信頼できる仲間たちを加えていきます。戦闘員のロロノア・ゾロ、航海士のナミ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ。 そんな麦わらの一味の五人が去年に続いて今年も博多駅の飾り山笠に登場です。新たな冒険の舞台は「未来島「エッグヘッド」。 海軍の天才科学者・ベガパンクの研究所がある島で、麦わらの一味を待ち受けるものとは??

ご家族皆さんで、アニメでも飾り山笠でも「ワンピース」をお楽しみください。

人形師:西川直樹

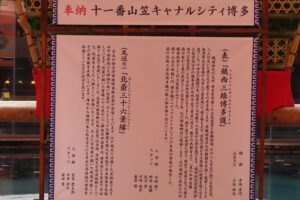

キャナルシティ博多(十一番山笠)

- 表:鎮西三雄博多護

戦国時代の九州・博多を守護した立花道雪と高橋紹運、その二人を父に持つ立花宗茂。三人は互いに義と父子愛でその名を残します。高橋紹運は九州制覇を目指し進軍してきた島津軍五万を僅か七百人で岩屋城にて迎え撃ちます。宗茂の預かる立花城への進軍を遅らせる為でした。十四日の激闘の末、紹運以下七百数十人全員が玉砕を遂げます。「鳴呼壮烈岩屋城址」立花宗茂はその後秀吉の九州平定で秀吉に付き、数々の武勲を立て、「東の本田忠勝西の立花宗茂」とも云われる様になりました。関ケ原では西軍に付き、敗れて改易となった後も徳川家から義の武将として信用され、元の領地柳河に復帰します。元の領地に戻れたのは戦国武将としては立花家のみでした。

飾り山笠の両脇には、博多織デベロップメントカレッジの生徒の皆様が制作した、国の伝統工芸品博多織の献上柄を飾り付けています。

人形師:川崎修一

見送り:北斎三十六景縁

日本が誇る浮世絵師葛飾北斎が登場しています。江戸時代に活躍した芸術家であり今や世界的にも評価の高い北斎は、ダイナミックな構図と雄大な表現で日本風景を表現しています。北斎が描いた富嶽三十六景の一つ(神奈川沖波裏)は、世界的にも有名で今回飾り山笠で再現いたしました。北斎の娘葛飾応為(お栄)は当時、女流天才浮世絵師として父、北斎を支えた人物として登場いたします。天上には北斎が描いた鳳凰を配してその世界観を表現しています。海外から福岡へ来られる方々にも日本の浮世絵の世界を体感していただければと思います。

人形師:室井聖太郎

右側に雲水が上がった 表 鎮西三雄博多護

上階から見た 表 鎮西三雄博多護

上階から見た 見送り 北斎三十六景縁

川端中央街(十二番山笠)

- 表:源平盛衰扇の的

時は元歴二年(1185年)、屋島の戦いにおいて源氏、平家ともに激しい戦いを繰り広げた。 日没となり両軍引き始めた頃、平家から女官を乗せた一艘の船が近寄ってきた。 女官は日の丸を描いた扇を掲げており、源義経は那須与一に扇を射るよう命じた。

その距離はおよそ七段(77メートル)。 与一は目を閉じ「南八幡大菩薩、我が国の明神、日光権現、宇都宮、那須の陽泉大明神、願わくはあの扇の真中を射させください」と一心に祈念。 両軍見守る中、与一が放った矢は扇の要に見事命中。

源氏、平家の両軍は感嘆し、戦場に歓声が響き渡った。

人形師:中野親一

- 見送り:つくろう、ユニークな未来。

福岡の地でKBC九州朝日放送が創業して70年。 放送局として初めて、博多祇園山笠「追い山」をテレビ放送したことをはじめ、数々の地域文化を福岡の皆様とつくってまいりました。

創業以来、KBCグループのあゆみは常に、地域の文化や人々の熱気とともにありました。 伝統を守りながらも、日々新しいムーブメントが生まれる、誇りと活気にあふれるこの街。私たちが愛する、福岡という熱量の高いこの地域のユニークさを、さらに伸ばしていきたいという思いから生まれたのが、KBCグループのブランドコンセプト「つくろう、ユニークな未来。」です。

地域のあしたを、豊かに、元気に。KBCグループはこれからも、放送の枠にとどまることなく、人と地域をもっと元気にする「ユニークな未来」をとどけていきます。 かわばたちゅうおうがい

人形師:中野浩

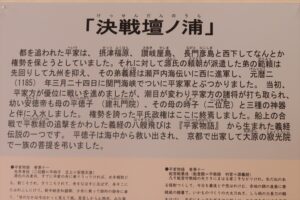

ソラリア(十三番山笠)

- 表:決戦壇ノ浦

都を追われた平家は、摂津福原、讃岐屋島、長門彦島と西下してなんとか権勢を保とうとしていました。それに対して源氏の頼朝が派遣した弟の範頼は先回りして九州を抑え、その弟義経は瀬戸内海伝いに西に進軍し、元暦二(1185)年三月二十四日に関門海峡でついに平家軍とぶつかりました。当初、平家方が優位に戦いを進めましたが、潮目が変わり平家方の諸将が打ち取られ、幼い安徳帝も母の平徳子(建礼門院)、その母の時子(二位尼)と三種の神器と伴に入水しました。権勢を誇った平氏政権は終焉し新たな源氏の世となった歴史の転換点の戦いとして知られています。義経の八艘飛びは、『平家物語』から生まれた義経伝説の一つです。平徳子は海中から救い出され、京都で出家して大原の寂光院で一族の菩提を弔いました。

人形師:置鮎正弘

- 見送り:宰府浦ノ城合戦

時は14世紀の南北朝時代。太宰府には鎌倉時代以来、守護として武藤少弐氏が居を構えて北朝方に付き、南の肥後には南朝の後醍醐天皇の皇子懐良親王を要する菊池氏がおり、北へと勢力を伸ばしていました。九州には九州探題として一色範氏らが入り太宰府は一色氏に占拠されたため、少弐氏は敵対関係にあった菊池氏に助力を頼みます。文和元年/正平7年(1352年)に太宰府の峰の薬師(福岡女子短期大学付近)や浦ノ城直下の竹曲で合戦となり、一色氏は敗走します。これを「宰府合戦」と呼んでいます。菊池武光がこの窮地を救ったことから、少弐頼尚は子々孫々に至るまで菊池氏を攻めないという起請文を菊池氏に渡しました。後にこの起請文が少弐氏の盛衰に大きく関わることになります。

人形師:西山陽一

新天町(十四番山笠)

- 表:月華かぐや乃泪

竹取のおじいさんが光る竹の中で幼子を見つけ育てました。美しい姫に成長し『かぐや姫』と名付けられました。評判を聞いた石作皇子をはじめ五人の貴公子が求婚します。ところが、婿候補に求めた宝物・珍品は難題だらけ。五人は失敗します。姫は帝からも求婚されますが、それも断)わります。「実は人間ではなく月から来たのです」と語り、月を見上げてさめざめと涙を流すのでした。月に戻らなければならない姫。十五日の夜、帝は護衛の兵士を出しますが、姫は月へと旅立って行きました。帝に残されたのは別れの歌を添えた文と不死の薬。嘆いた帝は天に近い駿河国(静岡県)の山で二つを焼きました。その山は『不死の山』と呼ばれ、いつしか「富士の山」と呼ばれるようになりました。竹取物語は平安時代初期にでき、日本ならではの感性や美意識から生まれた国風文化の始まりを代表する作品です。紫式部は「創作物語の始まり」と評しています。

人形師:小副川太郎

- 見送り:サザエさん

長谷川町子先生原作「サザエさん」。温かさと楽しさ、そして平和な家族の代表のように誰からも愛され親しまれております。

人形師:小副川太郎

- 新天町 子供山笠

博多リバレイン(十五番山笠)

- 表:関ケ原長政武勲之誉

関ヶ原の戦いは、安土桃山時代の慶長5年9月15日(1600年10月27日)に、美濃国(岐阜県)不破郡関ヶ原を主戦場として行われた合戦。

関ヶ原における決戦を中心に日本の全国各地で戦闘が行われ、関ヶ原の合戦・関ヶ原合戦とも呼ばれる。

豊臣秀吉の死後に発生した豊臣政権内部の政争に端を発したものであり、徳川家康を総大将とし福島正則・黒田長政らを中心に構成された東軍と、毛利輝元を総大将とし宇喜多秀家・石田三成らを中心に結成された反徳川の西軍の両陣営が、関ヶ原での戦いを含め、各地で戦闘を繰り広げた。

この戦の結果、勝者である徳川家康は強大な権力を手に入れ、徳川氏を中心とする江戸幕府の成立に繋かり、幕藩体制確立への道筋が開かれることになった。

人形師:生野四郎

- 見送り:決闘巌流島(けっとうがんりゅうじま)

決闘の約束は辰の刻(午前8時)でしたが、武蔵の到着が遅れ島に着いたのは、日の刻(午前10時)になりました。小次郎は波打ち際で武蔵を迎えました。遅参に怒った小次郎は鞘を投げ捨て、刃渡り三尺はありそうな刀を抜きました。武蔵の前頭部に振り下ろされましたが、刀は武蔵の鉢巻の結び目を切っただけで、かわりに武蔵は船の櫓ろをけずって作った長い木剣で小次郎の頭を打ち砕き、小次郎はばたりと倒れました。武蔵はどどめを刺すことも忘れ舟へ飛び乗り、下関へと急ぎました。

武蔵はこの後、細川家に仕えて晩年を全うしましたが敗者を想う地元の人々は敗れた小次郎の流派をとって後に「巌流島」と呼ぶようになりました。

※武蔵と小次郎の決闘については諸説あります。下関市公式観光サイトより

人形師:生野四郎

天神一丁目(十六番山笠)

- 表:大乱弘安役(たいらんこうあんのえき)

時は鎌倉時代。日蓮聖人の予言が的中し、日本は元との戦いに揺れる。2度目となる弘安4(1281)年も、鎌倉幕府の執権・北条時宗を頂点とする侍たちが迎え撃つ。防塁と竹崎季長ら九州武士の活躍で博多への上陸は防がれ、元軍は肥前・伊万里湾の鷹島沖へ。そこへ暴風雨が襲い、兵の多くは海の藻屑と消えた。戦争で多くの人命が失われることは昔も今も変わらない。弘安の役の大乱は平和の尊さを教えてくれる。

人形師:中村信喬

- 見送り:鬼ケ島

桃太郎は、黍団子をあげて仲間にしたイヌ、サル、キジと一緒に鬼ケ島へ鬼退治に行く。よく知られている昔話では、桃太郎は鬼を成敗して財宝を持ち帰るのだが、天神一丁目山笠は違う。桃太郎は鬼にも黍団子を与えて仲間にし、桃太郎と鬼たちの戦いはない。争いが絶えない現代社会の中で、鬼ケ島は分断ではなく融和と平和を考える場となったのだ。

人形師:白水英章

渡辺通一丁目(十七番山笠)

- 表:決戦岩屋城

1586年7月、大友氏の猛将 高橋紹運は島津勢三万の兵に対抗し岩屋城に籠城した。紹運以下703名は島津勢の三度に渡る降伏勧告にもかかわらず、半月に渡る戦闘の後部下と共に全員討ち死にを果たした。

このため後の豊臣秀吉の九州制覇に大いに貢献した。その勇気と部下の忠誠は永く後世に語り継がれた。

人形師:中野親一

- 見送り:愛と勇気のアンパンマン

六月二十七日(金)公開「それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー!」。

映画シリーズ第三十六作目は、空から落ちてきた不思議な男の子・チャポンの物語。ヒーローになることを夢見るチャポンがみんなの笑顔のため、アンパンマンと力を合わせて大活躍! 今年の夏も、アンパンマンたちが「愛」と「勇気」を届けます!

そんなアンパンマンの世界を体験したいという子どもたちの願いを実現する施設が、博多リバレインモール内の『福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール』です。アンパンマンとなかまたちが笑顔で、皆さんをお待ちしています。

映画で、ミュージアムで、アンパンマンと一緒に「げんき一〇〇ばい』になりましょう!

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV©やなせたかし/アンパンマン製作委員会2025

人形師:中野浩

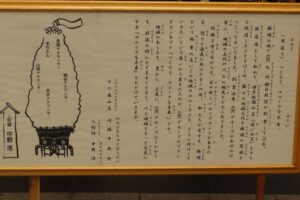

番外 櫛田神社

- 表:倭建之西征(やまとたけるのせいせい)

小碓命は父、景行天皇に朝夕の宮中行事に参加しない兄、大碓命を教え諭すように命じられました。しかし小碓命は、景行天皇の命に従わず、兄を殺してしまいます。景行天皇は小碓命の猛々しく荒い性格を恐れ、皇子を遠ざけるため、西の彼方の朝廷に逆って従わない熊曽、兄建と弟建の兄弟を討うち滅ぼすように命じました。旅立にあたり、叔母の倭比賣命から、衣装と剣を借り受けて旅支度を整えて、意気揚々と旅立ちました。

小碓命は幾多の苦難を乗り越えて、長い旅路の果てに熊曽兄弟の屋敷に辿り着つきました。小碓命が辺りの様子を窺っていると、兵士達たちが三重になって屋敷の周りを取り囲み、屋敷を警護しています。どうやらこの屋敷は新築で、屋敷の人々は祝の宴を催そうと、忙しく動き回っているところでした。

日数を重ねて、宴の当日を迎えました。小碓命は束たばねた髪を解き、叔母から借り受けた女物の衣装を身に纏い、着物の下に剣を忍ばせて麗しい童女に変装して、屋敷に紛まぎれ込こみました。熊曽兄弟は童女に扮した小碓命を大層気に入って、二人の間に座らせて宴を楽しみました。

そして宴も酣となった頃に、小碓命は隠し持っていた剣を即座に抜いて、兄建の襟を掴んで剣を胸に突き立てました。小碓命は、恐しくなって逃げ出した弟建をすぐさま追いかけて、階段で背後から斬りかかりましたが、致命傷には至りませんでした。すると弟建は、言いたいことがあるので待ってほしいと嘆願しました。そこで小碓の命は止めを刺すのを待ちました。小碓命の溢れる気品と、勇猛ぶりにすっかり感服した弟建は、「貴方に尊号を奉り、これからは倭建命と称えましょう。」と言いました。それを聞くと、小碓の命は剣で弟建に止めを刺しました。これより後、小碓は倭建命と呼ばれることとなります。

この飾り山笠は、景行天皇に命じられた倭建の命が、童女に扮して宴の席で酒に酔った熊曽兄弟を討ち滅す名場面です。

人形師:小嶋慎二

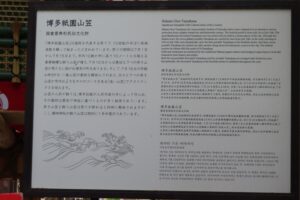

- 博多祇園山笠 国重要無形民俗文化財 説明プレート

- 見送り:船弁慶

源義経は、平家追討の功績を立てた後、兄の頼朝に思いがけない疑惑をもたれて、鎌倉方から身を追われてしまいます。 ある日の夜、その事態に義経は、密かに武蔵坊弁慶をはじめとする忠実な従者とともに、西国へ逃れようと、淀川を下って摂津国(兵庫県)の大物浦にたどり着きます。 義経達と共に同行していた愛妾 靜御前とこれ以上、困難な道のりを進むことは難しいと感じた弁慶は、義経に進言をして、靜御前を都に戻すことにします。 悲しむ靜御前は、別れの宴で舞を披露し、義経一行の未来を祈り、再会を願いながら、涙ながらに見送ります。

靜御前を気遣い、出発をためらう義経に対し、弁慶は説得をして、強引に船頭に出航を命じます。 船が海上に出ると突然、暴風雨となり、波が船に押し寄せ、船頭は必死に船を操ります。 すると嵐の中、義経に壇ノ浦で滅ぼされた平家一門の亡霊が波間に現れます。

なかでも、凄惨な最期をとげた総大将平知盛の怨霊は、是が非でも義経を海底に沈めようと、波の上に浮かび上がり、長刀を大きく振りかざしながら、悪風を吹きかけ、執拗に襲いかかります。 その状況に弁慶は、数珠を押し揉んで不動明王をはじめとする五大尊明王に一心不乱に祈祷を捧げます。 やがて、夜が明ける頃、漸く怨霊は引き潮の流れに乗って波の彼方に消えたのであります。

この飾り山笠は「船弁慶」の一場面であります。

人形師:人形司武平

- 櫛田神社 追い山見学 桟敷席

飾り山笠の基礎知識

-

歴史:天正15年の流起源/明治31年以降の飾り山笠誕生

-

表と見送りの役割:御神入れ→表は櫛田神社に向く、見送りに赭熊(しゃぐま)と魔除け

-

構造と祭礼の流れ:1日からの展示期間、7/14深夜まで常設公開

山笠の重量・規模比較

-

舁き山は重さ約1トン、26〜28人で担ぎ、⼀人当たり約36~38kgとみこしよりかなり重い!迫力の構造と担ぎ手の技術も考察。

地下鉄/櫛田神社&扇子など周辺情報

- 神社内で購入した「桃太郎扇子」紹介とその意味合い

- 地下鉄櫛田神社前駅構内飾り物、駅撮影ポイントを写真13枚で案内

最後に(まとめ・今後の案内)

-

読者の皆様へ:今年の飾り山笠を通じて博多文化の深さと職人技の魅力を堪能いただければ幸いです。

-

「追って舁き山笠アップします」「9番福岡ドーム分は後日公開予定」など次回予告。

-

「博多祇園山笠公式 山笠うんちく・用語集」リンク参照案内。

770年以上続く博多祇園山笠ですから、色々と細かい仕来りもある様で、博多祇園山笠公式下記URLの山笠うんちくー山笠用語集ーがありますのでご興味がある方は除いて頂ければ幸いです。

![]() 山笠うんちくー山笠用語集ー・櫛田入り ・法被 ・舁(か)く ・追い山笠 ・人形づくり ・棒洗い ・試し舁き ・子供山笠 ・追善山笠 ・標題 ・清道旗 ...

山笠うんちくー山笠用語集ー・櫛田入り ・法被 ・舁(か)く ・追い山笠 ・人形づくり ・棒洗い ・試し舁き ・子供山笠 ・追善山笠 ・標題 ・清道旗 ...

関連リンク

博多祇園山笠2025完全ガイド|見どころ・歴史・アクセス・最新情報 – 松藏七代 癒しの情報

博多祇園山笠2024: 飾り山笠完全ガイド|歴史、見どころ、アクセス情報&40枚の写真 – 松藏七代 癒しの情報

博多祇園山笠公式サイト

hakatayamakasa.com/61866.html

山笠ナビ

https://www.hakata-yamakasa.net/yamaksa-seeing/recommend-guide/