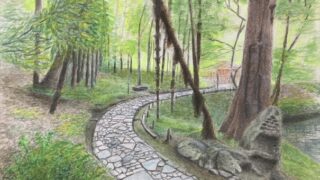

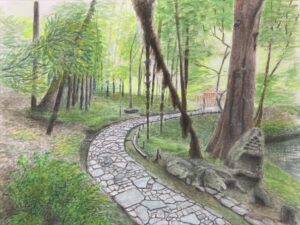

水彩画で辿る小石川後楽園「延段」の奥行き──唐門が姿を見せる石畳の第二場面

はじめに|延段の「第二場面」を描く理由

小石川後楽園に存在する石畳「延段(のべだん)」は、単なる通路を超え、時間と空間を編む装置として庭園の物語を紡いでいます。

前作・第111作目では、延段の「入口」を描き、その静かな始まりと歴史の重みを表現しました。

今回はそこから一歩踏み出し、延段を進んだ先に「唐門」が景観に現れる第二場面をテーマにしています。

庭園を歩くうちに、石の表情が変わり、見えていなかったものが視界に入る――その瞬間に生まれる期待と発見を、水彩画でどう描くかを追求しました。

延段の奥行きと変化|入口から第二場面へ

延段は「入口」から始まり、歩みを進めるごとに石の配置が変化し、景観も立体的になります。

入口部分は比較的シンプルな切石と玉石の構成ですが、登りきった地点では大小の石が複雑に組み合わさり、歩行者の目線を自然と唐門へと導きます。

唐門は、庭園の中で象徴的な存在。

延段を歩く体験は、単に道を辿るのではなく、「次に何が現れるのか」という心の動きを演出する舞台装置でもあります。

この「第二場面」はまさにそのハイライト。石畳の変化と唐門の出現がもたらす驚きと美しさを、水彩画に落とし込むことに挑戦しました。

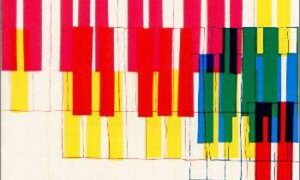

水彩画としての挑戦|構図と色彩の工夫

構図

石畳を画面の中央から奥へ向かってS字を描くように配置し、唐門を奥の少し右寄りに小さく描写。

視線を自然に奥へ誘導しつつ、唐門の存在感を控えめに示すことで「近づけば近づくほど現れる」という体験を再現しています。

色彩

延段の石畳は前回同様グレーを基調としながらも、今回はより複雑な青みと焦げ茶を加え、石の古さや苔むした質感を表現。

背景の唐門は、彩度を少し落とした朱と黒で描き、自然光に溶け込むようにしました。

陰影とリズム

石の凹凸による微細な陰影を水彩のにじみで表現し、歩くたびに表情が変わる感覚を演出。

リズミカルに配置された石が、庭園内を歩くリズム感を思い起こさせます。

唐門がもたらす景観の変化

唐門は小石川後楽園の中で特に歴史的意義が深い建築要素。

この門は、江戸初期の中国趣味を反映し、園内の空間を区切りながらも奥への期待感を高める装置です。

延段の第二場面では、その唐門が石畳の先に見え始め、景観が一気に引き締まります。

石畳だけでは終わらない、その先に「門」という象徴的モチーフが現れることで、来園者は無意識のうちに心を動かされるのです。

水彩画では、この「現れかけている」状態を強調し、門がまだ完全には姿を現していない構図としました。

歴史的背景|延段と唐門の役割

小石川後楽園の造営は、徳川家光の時代に始まり、特に徳川光圀によって中国趣味を取り入れて完成しました。

延段は、ただの道ではなく、中国の山水画や山道を模したデザインとして設計されました。

唐門もまた、中国建築の影響を受けた装飾性を持ち、庭園内で視覚的なポイントとなっています。

延段と唐門は、「移動することで景観が変化する」という庭園美の理念を体現しているのです。

観察と着想|現地で感じたこと

2024年秋、唐門が見える延段の第二場面を実際に訪れ、観察しました。

石畳は入口部分に比べ、より変化に富み、石の大きさ・色味も複雑に組み合わされていました。

唐門は遠くから見れば小さく静かですが、近づくほどに細部の装飾や古びた木材の質感が際立ち、歴史の重みを感じさせます。

石と門、それぞれの素材感が共鳴し合う景色に心を動かされ、「この瞬間を描きたい」と思いました。

描き方の工夫|水彩の特性を活かす

水彩の魅力は、透明感と偶然性。

石畳の凹凸や苔むした質感は、水を多く含ませた絵具をにじませ、乾燥の過程で自然にできる模様を活かしました。

唐門部分では、細かい装飾を描きすぎず、あくまでも遠景としての存在感を残すことで、「まだ遠いが確かにそこにある」という印象を与えます。

来園者の声|第二場面での発見

実際の来園者からは、次のような声が上がっているようです。

-

「入口を過ぎたあたりから景色が急に変わるのが面白い」

-

「唐門が少しずつ見えてくる感じがわくわくする」

-

「石の形や大きさが変わるだけで、歩く速度や気持ちも変わりますね」

こうした声が、庭園を歩くという行為が単なる移動以上の意味を持っていることを物語っています。

「木曽路」とも呼ばれ、中国の山道を模した設計とは

前作で小石川後楽園の東側。唐門跡から大泉水まで続く一帯は「木曽路」とも呼ばれ、中国の山道を模した設計と言っていましたが、詳細は下記の様です。

小石川後楽園(東京都文京区)には、園内の東側・唐門跡から大泉水(おおいずみ)にかけて、木曽の山道を模した前回作品の延段(のべだん)」の入口から渓谷風の細道があります。

ここは園内でも特に風情のある散策路で、江戸時代から「木曽路」と呼ばれていた様です。

🏞 背景と意味

この「木曽路」は、単なる道としてではなく、

中国の風景や詩に学んだ「隠逸(いんいつ)の世界」

日本の山路(特に木曽路)を借景として表現

という二重の意味を込めて造られました。

中国の山道との関係

小石川後楽園は、初代藩主・水戸徳川頼房が築き、二代藩主・光圀(水戸黄門)が大きく手を加えた庭園です。

光圀は、中国の明の儒学者・朱舜水(しゅしゅんすい)の教えを受け、中国の山水思想や詩文を非常に尊びました。

特に園内の景観づくりでは、

中国の名勝地や詩の情景を模す

自然の中に身を隠す「隠逸」思想を表現

という意図がありました。

「木曽路」のエリアは、

中国の山間部の険しい道を模した渓谷風の地形

自然と人との調和、美しさの中に隠れる理想郷

をイメージして造園されています。

🏔 なぜ木曽路?

日本の木曽路(中山道の木曽谷部分)は、深い渓谷と山道で知られ、昔から隠者の道・修行の道というイメージを持たれていました。

光圀は、そうした日本の自然景観を中国的な理想と重ね合わせ、江戸にいながら山中の隠逸を感じられる道として再現したのです。

🏞 木曽路(きそじ)とは

木曽路は、江戸時代の五街道のひとつ「中山道(なかせんどう)」のうち、

長野県南西部・木曽川沿いの約70kmの山間地帯を指す呼び名です。

「木曽街道」とも呼ばれました。

📍 区間と宿場町

木曽路には有名な木曽十一宿がありました:

| 宿場名(北→南) | 現在の市町村 |

|---|---|

| 贄川宿(にえかわ) | 塩尻市 |

| 薮原宿(やぶはら) | 木祖村 |

| 宮ノ越宿 | 木曽町 |

| 福島宿 | 木曽町 |

| 上松宿 | 上松町 |

| 須原宿 | 大桑村 |

| 野尻宿 | 大桑村 |

| 三留野宿(みどの) | 南木曽町 |

| 南木曽宿(なぎそ) | 南木曽町 |

| 妻籠宿(つまご) | 南木曽町 |

| 馬籠宿(まごめ) | 中津川市(岐阜県) |

🌳 自然と文化

-

木曽川に沿った深い渓谷と急峻な山道

-

「木曽五木」と呼ばれる:檜(ひのき)、椹(さわら)、槙(まき)、高野槙(こうやまき)、ねずこ などの貴重な木材資源

-

木曽漆器や木工品など伝統工芸も盛ん

📜 歴史

-

古くから交通の要衝であり、江戸時代には参勤交代や商人の往来で栄えました。

-

島崎藤村の小説『夜明け前』で描かれた「木曽路はすべて山の中である」という有名な冒頭でも知られています。

🚶♂️ 現在の木曽路

-

木曽路観光は、歴史ある宿場町めぐりや、ハイキング・登山・温泉などが人気。

-

馬籠〜妻籠間(約8km)は特に人気のハイキングコースとして整備されています。

今回は随分と長い説明になりました。

でも、当時の設計思想、歴史を感じると再訪問したくなりますねー

前作とのつながりと次回予告

第111作目では「延段の入口」を描き、都市の背景と庭園の静けさを対比しました。

今回の第112作目は、その延長線上で、石畳が変化し、唐門が視界に現れる第二場面を描写。物語が進むように景観が変わる体験を絵にしました。

次回、第113作目では「異形灯籠方向から大泉水を望む景色」を描く予定です。

石畳を抜けた先に広がる水辺の景観がどのように表現されるか、ぜひご期待ください。

まとめ|延段が語る静けさと時の流れ

延段は、ただの石畳ではありません。

歩くことで変化する景観、立ち現れる唐門、それを取り巻く植栽や陰影……それら全てが、訪れる人に静かな驚きと癒しを与えてくれます。

水彩画を通じて、その変化の一瞬をとらえ、「何気ない道」に潜む豊かさと歴史を感じていただけたなら幸いです。

✅ 関連リンク:

-

前作112作目の記事

🔗特別名勝・小石川後楽園を秋の散策!東京ドームホテルから歩く癒しの散歩コース(76枚の写真付き) – 松藏七代 癒しの情報(ブログ記事)

別Makuro7.COMブログでご紹介した下記タイトルの岡埜栄泉(文京区小石川)もお立寄りのおすすめのお店があります。

- 【最新】虎ノ門「岡埜榮泉」の豆大福 他商品 徹底ガイド|新宿タカシマヤ店の購入レポ・歴史・おすすめ商品情報も! – 松藏七代 生活お役立ち部屋&趣味の部屋

・岡埜栄泉 東京都文京区小石川1丁目24-4

https://koishikawa-okanosou.co.jp/index.html